刚刚过去的2022年显然不是轻松的一年,几乎从每个角度、每个事件都能看出一些端倪。

从地区性争端到几乎全欧洲的能源危机,随着它从欧洲蔓延开来,越来越多的国家开始陷入通货膨胀的泥潭。结果,Permacrisis,即持续性危机,荣登英国《柯林斯词典》年度搜索次数最多的单词榜首。经济衰退似乎突然成为整个西方世界的主导词汇。

2023年情况会好转吗?

多家权威机构给出的预测并不乐观。据国际货币基金组织预测,2023年全球经济增长率为2.7%,至少三分之一国家将陷入经济衰退。高盛等国际投行预测,2023年全球经济增速将放缓至2%以下。

当然,消息也不全是负面的。据高盛预测,2023年中国GDP将增长4.5%。毕马威认为,2023年中国有望实现5.2%的增长。与西方的悲观情绪相比,这确实是一个令人鼓舞的数字。信号。

因此,随着经济环境的变化,企业在营销方面的投入和防线自然也会发生变化。总体而言,2023年可能是营销业务发生巨大变化的一年。因此,Morketing整理了2023年十大营销商业趋势,为大家提供尽可能多的启发。

01 新消费品牌去营销感

说到近年来出现的各种新概念、新趋势、新消费,几乎是一个不能忽视的词。 2020年伊始,新消费品牌几乎乘火箭前进。这种超高的增速和不可忽视的预期巨大市场规模,造就了极其火爆的新消费投融资市场。

于是,越来越多的新玩家开始加入新消费者的行列。回顾2020年,天猫官方数据显示,357个新品牌摘得细分品类销量桂冠。半年后,2021年,天猫618459细分再次成为TOP1。新兴的品牌从0到1似乎越来越容易。但一时辉煌的背后,更多的是新品牌的没落。某领先平台曾给出过这样的数字。新品牌成立一年后,存活率不足50%,三年后,尚存的品牌不足20%。

与此同时,新消费品牌的口碑开始出现两极分化,但无论是好还是坏,新消费品牌当时似乎都与一个关键词强绑定在一起,流量为——。

事实上,在新的消费赛道上,最初非常常见的营销模式是通过促销理念吸引小众领域消费者的关注,然后利用数字广告定位强的优势找到这些消费者,精准投放广告给他们。最终发生转变。

这也是为什么很多新消费品牌在诞生之初就带有很强的互联网属性。他们用快速增长的用户数据说服投资者,继续烧钱换取更大的用户,并引入新一轮的Invest,并不断复制这条路径,最终在细分市场达到顶峰后尝试扩展到其他领域。

最初加入这一赛道的品牌也确实通过这一策略收获了足够的红利,并实现了快速的发展和壮大。迄今为止,“爆品策略”几乎成为不少新消费品牌生存的核心策略。

从新消费爆发到今天,历经了三年时间,很多过去非常火爆的新消费品牌似乎终于撞到了自己的“新秀墙”(所谓新秀墙,是指刚入行的新秀们)加入NBA往往表现异常出色,但随着时间的推移和对手逐渐摸清自己的打法,难免会出现一段下滑期)。巨头们也将更多精力放在新消费品牌上。过去,屡试不爽的营销手段甚至变成了解渴之毒。的毒药。

正如某新消费品牌的CMO在与Morketing的对话中无意中提到的:“很多新消费品牌在营销上花费了太多的时间、精力和金钱,但有些营销内容不仅不能打动消费者,甚至可能会觉得品牌花了太多钱”。把所有的预算都用在营销上,而不集中精力去打磨产品,最终成为一个充满营销意识的品牌。”

事实上,到了2022年底,Morketing在与很多新品牌沟通时也听到了类似的想法。今年,理性、务实、谨慎是新消费CXO的普遍态度。

当然,去掉营销意识并不意味着不做营销,而是以更滋润、更无声的方式做营销。如果换句话来说,最常见的说法是,——个新消费品牌需要与用户建立更长期、更紧密的关系。那些依靠热门产品和有效广告策略的新消费品牌已经变得非常受欢迎,但现在却被称为股价毒药。他们已经证明过去的模式不再可行。

当资本和人气都不复存在的时候,我们就不再继续造星造神,只能靠我们自己。品牌必须打造自己的核心能力,无论是产品力、组织力,还是可沉淀的品牌资产。正如Babycare首席品牌官Iris所说,“在营销方面,我一直认为花的钱分为两部分,能结算的就是投入,剩下的就是支出。”

02 品牌内容团队的建设

如上所述,去掉营销意识并不意味着不营销。但如果想要不留痕迹地完成一次营销工作,或者与消费者建立长期联系,创造能够打动消费者、引起消费者共鸣的内容就成为下一步的关键。

“未来90%的品牌公司一定是内容公司。”这是冠侠联合创始人沉力在接受公开采访时提到的观点。

随着信息越来越多,网红、博主、各类内容生产者越来越多,消费者对于获取的信息也越来越挑剔。

消费者会因为在博主的视频内容中看到某个品牌巨大的营销支出而产生怨恨,也会因为一些感人的内容而与该品牌产生强烈的联系。

但不可否认的是,多元化的媒体渠道本质上是一个硬币的正反面。从积极的一面来看,品牌与消费者接触的渠道越来越多,消费者获取信息的能力自然也越来越强。但另一方面,也意味着每天被饱和信息轰炸的消费者越来越追求内容品质。

如果再往前推20年,在厕所里无聊至极的年轻人可能会逐字逐句地阅读洗发水上的每一个小字,但现在手机几乎充斥着用户生活的每一分钟,信息量之大使得消费者很难将时间花在自己不感兴趣的内容上。因此,如今的品牌除了产品力、渠道力之外,越来越追求“内容力”最大化,用内容强化品牌在消费者心目中“有意义”、“差异化”的形象。

对此,我们看到很多新消费品牌开始尝试各种新的内容营销形式,其中最常见的是出版物和杂志,比如葆婴与用户合作打造亲子励志书籍《葆婴生活》、《三生》和《三生》。九月半餐“咖啡、邻里、对话”推出,永璞咖啡也不甘落后,月刊《岛民月刊》,以及关夏于九月底首次推出的《昆仑KUNLUN》。

除了出版物之外,音频内容也备受品牌商关注,他们利用“音频内容”吸引用户的“小手段”也越来越多样化。

以三盾为例,自品牌创立之初就非常注重内容呈现和沉淀。它将播客视为构建品牌内容的重要方式。去年,它推出了一档专注于咖啡和生活方式的中文播客节目《飞行电台》。 ”,在记录咖啡爱好者的另一面的同时,润物静静地讲述着品牌故事。

中国珠宝品牌“音音”也在今年2月底推出了独立播客专栏《有点上瘾》。每月更新一次,主要讲生活。虽然不再是产品的主要呈现,但这个独立播客对于“音音”来说仍然非常重要。毕竟,与用户沟通的密度直接决定了品牌能否深入用户生活。时间的强度。

坦白说,没有人喜欢广告,但没有人不喜欢好的故事和内容。对于品牌来说,无论是音频博客还是各种杂志,本质上都是延伸到用户生活中的触角。我们甚至可以认为,无论是去除营销意识,还是打造更好的内容团队,其本质都类似于——从过去推销产品到建立更深层次情感的方式。

进一步看,时代不可避免地从文字时代走向视觉时代。随着抖音、快手、小红书等媒体的基地越来越大,网络速度也越来越快。

人们获取信息的方式正在发生微妙的变化。正如抖音刚兴起时,不少业内资深从业者曾表示:“抖音最大、最直接的对手其实是百度,因为抖音正在改变信息的分发方式。”

这些年来我们看到这种趋势变得越来越明显。人们获取信息的方式发生了巨大变化,越来越多的人在视觉社交媒体上而不是基于文本的搜索引擎上进行搜索。

毕竟,视觉搜索内容快速、方便且直观。比如搜索如何做菜时,在小红书、抖音上搜索短视频的效率远高于在搜索引擎上搜索文字的效率。同时,在搜索想要获取的商品和店铺推荐时,通过视觉搜索得到的结果具有很大的优势。谷歌自己的内部研究显示,40% 的年轻人在寻找午餐地点时首先会查看TikTok 或Instagram,而不是谷歌地图或搜索。

总体而言,这些变化都要求品牌拥有一支更加高效、有能力的内容团队。一方面,越来越多的内容渠道自然需要更高效的内容生产能力。另一方面,在内容上与消费者建立有效的联系并不容易,甚至可能进一步弄巧成拙。

以婴儿护理为例,这是今年搜索次数最多的话题。在过去很长一段时间里,一些母婴品牌的广告中可能充斥着落地窗、大片草坪、明亮整洁的房间、干净可爱的宝宝、快乐的年轻人。家长们,照片中每个人微笑的角度都很完美。

Babycare的内容团队回归讲述一些关于育儿生活的真相和不完美的B面。当这些B面被还原,让用户产生共情时,对他们来说会更加治愈。比如:这次“母爱不需要痛苦来证明”的案例,也是双向奔波“还原B面”。

整个过程中,在消费者面前登顶热搜的只有一个。此次热搜背后,葆婴、医生和浙江省妇女儿童基金会联合组织了一项调查,分析目标用户群体的情绪。对诉求的真正理解和自始至终的同理心。

其实这样的例子还有很多,比如SK-II多年前的《她最后去相亲角》。影片最后仅露出标志的一则广告,为SK-II带来了当年近50%的销售额。销售增长。

正如Babycare的Iri之前在接受Morketing采访时所说,“在品牌层面,我们觉得情感不是单向的输出,而是一种双向的关系。只有这样才能建立更亲密的联系。”

03 持续精细化运营

仔细想一想,不难发现,无论是去除营销感,还是用内容不留痕迹地打动用户,核心仍然围绕着两点。首先,在当前市场环境下降本增效,以抵御未来可能出现的黑天鹅事件。其次,随着时代的变化,用户再次成为核心C位。因此,为用户创造更好的体验已成为品牌成功的关键。

因此,精细化运营自然成为品牌接下来重点关注的重点。

回想10年前,互联网时代刚刚开始的时候,弹窗、插件随处可见。作为一个彻底的“卖方市场”,当时的互联网的用户体验可以说是极其糟糕。大多数经历过那个时代的消费者可能对各种流氓软件还是有深刻的印象的。

但随着时间的推移,用户看到无数利用红利期的产品迅速崛起。随着市场变得更加拥挤,流量红利逐渐消失,一个疯狂而传奇的流量时代最终在恐慌中结束。

更何况,到了2022年,大多数品牌都意识到流量越来越贵,粗放的广告已经不再适合这个时代,而且随着产品本身越来越受欢迎,行业竞争的压力越来越大。用户越多,对产品创新的需求就越强烈。加之用户细分程度日益加深,多元化的消费群体产生了多元化的需求。只有深入了解这些用户,我们才能创造出满足他们需求的产品。和营销。

在这些因素的综合影响下,加上各种技术的逐渐成熟,精细化运营的需求自然也越来越迫切。

再者,正如文章开头所提到的,整个市场的经济环境并不乐观。虽然各大机构对于中国的市场环境依然保持相对乐观的看法,但不可否认的是,2023年将更像是一个结构调整的一年,因此对于绝大多数消费者来说,他们的消费会趋于更加保守。

这自然就带来了这样一个事实:2023年的营销主基调不是扩张,而是收缩、维稳。此外,随着私域流量的进一步成熟,据一些行业从业者介绍,甲方营销预算的80%过去是广告,但现在60%是广告或媒体,40%是其他东西,比如私域营销。区域。

因此,随着私域在业务流程中的重要性逐渐提升,企业开始尝试通过各种方式连接公私域数据,精细化运营的基础进一步夯实。因此,精细化运营的重要性自然也得到了进一步的提升。

04 审慎消费,消费必需品

对于很多品牌来说,2023年要做的第一个改变可能与他们过去几年努力的方向完全相反。

无论是顶着消费升级光环诞生的新消费品牌,还是这几年不断考虑品牌升级的经典品牌。多年来,品牌花费了大量的时间和精力思考如何通过产品研发、包装、营销等手段提升品牌调性,最终提高售价。

那个阶段,随着经济的快速发展,出现了一大批“新中产”人群。他们对生活质量有较高的追求,愿意为自己的爱好和特定需求付费。与此非常相似,美国也经历了一个非常相似的阶段,那就是靠消费来炫耀。

美国社会学家赖特米尔斯曾仔细研究过这种行为,认为这种行为的根源正是因为迅速崛起的中产阶级内心强烈的不安和自我否定,需要通过消费等行为来表达自己。强化一个人的中产阶级身份,并最终淡化这种不安全感。

这两点自然成为了很多早期靠着一个或几个具体概念而价格不菲的新消费品牌迅速崛起的关键因素。此外,这些因素对于近年来各种网红运动、围炉泡茶等网红事件的兴起也起到了独特的作用。

然而,随着全球经济低迷、通货膨胀导致的生活成本上升、工资停滞甚至裁员危机的影响,大多数消费者在日常购买决策中开始重新审视自己的真实需求,并且出于对未来思维更加保守,自然会对消费者的心态产生一定的影响。

因此,权衡预算、品质、便利、健康等一系列因素已成为消费者最自然的习惯。尽管这几年消费者因消费升级而对预算更加谨慎,但对产品品质的要求并没有下降太多。

Innova市场洞察研究数据还显示,过去12个月,消费者变得更加注重预算,人们在购买食品和饮料时最关心的因素是价格上涨。

今年突然成为热门话题的冰淇淋刺客事件背后,本质是消费者开始更加注重每次购买的金额。在化妆品领域也是如此。在很多新消费品牌刚刚兴起的那些年,消费者评价很多品牌性价比很高。然而,自去年以来,有关同款产品定价过高的评论越来越多。

事实上,并不是品牌在某些产品流行后趁势涨价。这些产品的价格几乎没有明显上涨。评论两极分化的关键在于,过去消费者往往只比较几种不同的产品。然而,去年消费者的比较逐渐细化为个别产品每克的价格差异。

虽然这种比价方法不一定正确,但不可忽视的是,消费者的价格敏感度确实在提高。

从另一个角度来看,如果我们回顾当今日本和美国存在的品牌,不难发现那些以性价比着称的日本品牌,比如无印良品、优衣库等品牌,几乎都是在日本经济最萧条的日子里发生的。上升。

同样,除了极其成熟和强大的营销体系之外,美国最大的日化巨头宝洁公司也一直拥有其最有力的武器。成本效益也是不可忽视的重要因素。

当然,这并不意味着价格是决定产品成败的最终因素。如上所述,消费者始终关注性价比。尽管消费者对预算非常敏感,但这并不意味着他们会愿意为了低价而容忍低质量的产品。

无论是无印良品、优衣库还是宝洁旗下的一大批平价品牌,我们都可以找到一个非常相似的关键点:——。在很多消费者心目中,这些品牌意味着同价位中最好的品质。

一般来说,如果一个产品质量好,而且价格不贵,就会受到消费者的喜爱。如果一种产品质量好但价格昂贵,就能赢得市场。例如,许多消费者购买苹果产品的理由有很多。很简单:“很多安卓手机用一年就会卡,但苹果手机可以用3到4年没有问题。”

05 品牌回归心智战

于是,一个新的问题出现了:当消费者开始为性价比付出更多的钱时,品牌广告还有价值吗?

其实,正如上文所说,消费者心目中同价位中最好的品质本身就是一种心理建设。

此外,正如深耕营销行业30年的分众传媒创始人江南春所说,“2023年,品牌广告和流量广告的预算将按照5:5的比例进行划分,我们必须坚持长久”。 “术语主义,相信品牌的力量”。这句话本质上说明了,在一定层面上,“流量广告”是为了防御,“品牌广告”是为了进取。

简单来说,品牌瞄准精准流量,注重结果,维持业务基础,但由于流量越来越贵,很难维持长期增长。 “品牌广告”的关键在于“深入用户心智,建立牢固的信任关系”。通过不同的方式反复强调一件事(品牌价值)可能看起来不会立即转化。但从长远来看,该品牌可能会在不经意间成为消费者在某个品类上的“首选”。这个价值实际上是“优势”,是长期有效的。

就像那个老故事一样,在美国经济大衰退期间,尽管情况比现在更加困难,但没有削减预算的品牌的市场份额比那些在经济大衰退后全面削减预算的品牌要低。经济逐渐复苏。从市场份额来看,尽管此前双方的市场份额几乎持平,但市场份额却高出近20%。

企业的DNA就是扩张,无论是现在的短期扩张,还是从长远角度来看的长期增长。当IBM被日本微处理器公司“蹂躏”,市场份额崩溃时,该公司也考虑过拆分团队,以追随当时“小而美”的商业潮流,但格斯特纳认为:我所看到的小企业如何思考做大,而不是做相反的事情。

于是大象起舞的IBM终于完成了自己的翻盘。更重要的是,除了外部环境之外,公司还需要公司内部的扩张来提高积极性,也就是让大家先行一步。

能够支撑这种扩张的,正是消费者心智的占领。在当今以用户为中心的时代,人们看到了太多依靠平台、流量、渠道等崛起的品牌,但随着时间的推移,红利下降,或者资源向其他更强大的品牌倾斜,这些未能成功的品牌在网友心中占据一席之地的人几乎最终都被掩埋在倒塌的大楼里。

此外,无论是种草、直播还是2022年将流行的私人用户和粉丝经济,新品牌和传统品牌都在快速跟进,新玩法正在成为标配,全渠道内容营销和直播正在带来红利。消失并进入“平台期”,品牌也需要从注重“带货”渠道转向注重品牌价值,最终努力将品牌塑造成一个品类的领先代表。

事实上,上面提到的四个关键趋势,无论是去除营销意识、打造强大的内容团队还是继续精细化运营,都在朝着同一个目标努力,即抓住用户的心智。

总体而言,随着近年来市场流量红利见顶,越来越多的企业意识到效果广告已经不能再轻易左右市场竞争的结果。品牌传播对用户心智的影响力逐渐凸显。从长远来看,品牌建设的投入再次回到企业关注的焦点。

基于此,2023年,我们可能会看到越来越多的企业开始重新思考品牌建设,调整营销投入结构,探索如何在合理成本投入的基础上,通过高质量的品牌传播打造长期竞争力,从而实现可持续长期经营。

06 元宇宙营销开始进入深水区

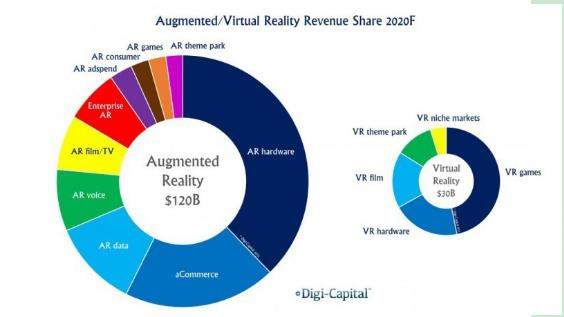

事实上,说到内容营销,元宇宙几乎是不可忽视的。自马克扎克伯格All in the Metaverse以来,VR的普及度被推向了顶峰。 2021年以来,VR受到各大互联网巨头的重视,纷纷投入巨资。

另外,2021年我们确实看到了很多非常吸引人的案例,尤其是刘夜兮的粉丝一夜增加了100万之后。许多公司似乎已经看到了虚拟角色的吸引力。短短一年时间,包括欧莱雅、宝洁在内的多家巨头几乎都推出了自己的虚拟角色。在服务提供商方面,以Blue Label为代表的大型服务提供商也开始进入这一领域。

但显然,实际情况并没有大家想象的那么乐观,VR行业的发展有些停滞。先是Meta在2022年因多重原因开始损失近70%的市值,随后又被曝其是VR设备的主要代工企业。厂商削减订单近70%,消费端VR设备销量明显未达到预期。

这意味着,无论是应用层面还是设备硬件层面,VR的市场教育水平还远远没有达到合格水平。甚至,从某种程度上来说,VR是从2015年各种商用级硬件开始的,经过近七年的发展,它仍然是一个相对小众、极客的产品,而不是常见的大众电子消费产品。

因此,目前国内市场的元界营销体系主要集中在以下三个内容:虚拟数字人、数字馆藏、最基本的元界体验应用。

但无论以上哪一个都面临着终极问题,虚拟宇宙作为一个概念无疑是非常有吸引力的,但这个概念从确立、炒作、认真思考、尝试初步商业化已经过去两年了。时间。

尤其是在刘夜兮、阿苏尔之后,营销圈内已经没有现象级的虚拟人物出现,这些虚拟人物也很难继续吸引大众的关注。

在这种情况下,2023年想要继续依靠元宇宙这个肤浅的概念进行炒作或者营销,已经很难了。相反,如何将元宇宙应用到实际场景中,并最终产生实际价值,是很有可能的。成为元界营销的重点。同时,企业也可能意识到,如果只有虚拟角色或IP,而无法制作出极具吸引力的内容,那么角色或IP很可能会成为一种幻象。

或者更简单地说,当涉及到虚拟角色或IP时,企业应该意识到,用它作为杠杆,以小投入获得大收益,在2023年几乎是不可能完成的任务。

07 更多的数字化人才需求

当企业开始面临宏观经济、增长压力、应对不确定性等问题时,越来越多的CFO和CEO开始将投资重点放在“如何提升业绩增长”上,而解决方案似乎就在眼前—— Digital 。

所以随着时间的推移,数字化的渗透率越来越高。过去,品牌可以利用数字化或原生的数字化和数据能力作为弯道超车的工具,但现在数字化显然是大多数企业尤其是大企业的基本能力。

甚至到了2022年,越来越多的品牌不再满足于数字化,开始进一步提高要求。所以我们看到了从数字化转型到数字化智能化转型的变化,但不可否认的是,数字化确实是这三年转型的关键。近年来中国商界最强的话题。

最终的结果是,这两年大量的数字化是仓促甚至盲目展开的。大量预算用于企业数字化基础能力建设,问题也随之产生。

不可否认,这些预算很大一部分都被浪费了,甚至Gartner的一份报告提到,大多数CFO和CEO似乎不愿意在营销技术解决方案上投入更多预算,那么这是否意味着数字化本身就是一个伪命题,而这个概念炒作了三年的事情也要结束了吗?

答案显然是否定的!事实上,造成目前这种情况的原因并不是数字化对企业成长没有帮助,而是很多企业并没有能够有效地将这些解决方案应用到实际运营中。

Gartner报告中提到,目前营销人员对Martech技术堆栈功能(技术堆栈是指用于创建完整产品或解决方案的软件工具和技术的集合)的使用率仅为42%。当然,也正是因为如此,营销人员很难证明技术投资的回报。

0大营销商业趋势" src="http://www.9158app.com/uploadfile/2023/1213/20231213091246246.png" /> 更不用说,很多公司内部的营销技术解决方案之间出现了大量重叠,同时这些解决方案比较繁琐复杂,甚至不同的解决方案有着不同的生态。加之不少企业由于仓促的转型,使得内部员工对这些解决方案和技术手段的了解上也极为有限。在这些因素的综合影响之下,企业营销技术利用率低下几乎是一个必然存在的情况。

总的来看,造成这些问题的根源似乎就是数字化相应的人才缺乏。从整个数字化的层面来看,在数字时代,企业的所有环节几乎都伴随着各种数据的产生,这些数据需要从存储、分析、安全等方面进行管理,而这些都需要相应的人才进行管理和进一步把这些数据利用到实际的生产过程当中去。

这也是为什么Morketing认为在2023年,推动企业内部人才的有效培训将会成为一个关键趋势的原因。

毕竟解决利用率低下的方案无外乎两种,企业加强内部培训,其二寻找外部的承包商或是顾问,但从目前的情况来看,如果想通过外部渠道解决这一问题,大概率会受到来自内部CFO阻力的情况下,毕竟这是CFO计划削减预算中,3个最常见领域中的2个。

因此,在未来的一年中,CMO工作的重点或许就在Martech技术培训上,向团队灌输营销技术的使用,甚至将Martech技术使用率加入到“目标绩效”中,最终真正将数字化这一基础能力更好的利用起来。

更不用说,很多公司内部的营销技术解决方案之间出现了大量重叠,同时这些解决方案比较繁琐复杂,甚至不同的解决方案有着不同的生态。加之不少企业由于仓促的转型,使得内部员工对这些解决方案和技术手段的了解上也极为有限。在这些因素的综合影响之下,企业营销技术利用率低下几乎是一个必然存在的情况。

总的来看,造成这些问题的根源似乎就是数字化相应的人才缺乏。从整个数字化的层面来看,在数字时代,企业的所有环节几乎都伴随着各种数据的产生,这些数据需要从存储、分析、安全等方面进行管理,而这些都需要相应的人才进行管理和进一步把这些数据利用到实际的生产过程当中去。

这也是为什么Morketing认为在2023年,推动企业内部人才的有效培训将会成为一个关键趋势的原因。

毕竟解决利用率低下的方案无外乎两种,企业加强内部培训,其二寻找外部的承包商或是顾问,但从目前的情况来看,如果想通过外部渠道解决这一问题,大概率会受到来自内部CFO阻力的情况下,毕竟这是CFO计划削减预算中,3个最常见领域中的2个。

因此,在未来的一年中,CMO工作的重点或许就在Martech技术培训上,向团队灌输营销技术的使用,甚至将Martech技术使用率加入到“目标绩效”中,最终真正将数字化这一基础能力更好的利用起来。

08 AI的进一步落地与应用

企业数字化利用率不高,这是许多数字化转型企业的阵痛,但随着数字化基础建设的逐渐落成,AI也正在被越来越多地应用到企业经营的过程中去。 随着数字化成为基础能力之一,越来越多的新技术也正在被应用到企业的日常经营中去。其中AI可能就是最具代表性的一种展现形式,尤其是在2022年末,ChatGPT在互联网上掀起的狂热浪潮,或许这种对话形式的信息交互就会在不久的将来代替传统网站交互形式。 例如,不用直接引导用户去注册页然后等待回应,对话式营销在用户访问网站,使用定制化的信息和AI自动化与用户交互。数字营销趋势采用具有机器学习和自然语言处理(NLP)功能的智能聊天机器人,使客户能够与品牌进行双向对话。 又或者,除了这种前端交互形式的变革之外,在整个营销的后台,AI也正在成为不少中小企业的重要帮手。例如,Razorfish最近的研究表明,四分之三的市场人员没有将用户行为数据成功应用于在线广告定位。新的技术将使得更多小企业对这些数据低成本地接触和利用。 除此之外,AI正在很多其他与营销有千丝万缕联系的领域被应用,从而进一步帮助企业完成增长。 例如,随着内容营销越来越重要,营销人员总想搞清楚为何某些类型的内容比其他内容效果好。AI可以拆解内容并进行效果评估,通过图像、文本、音频分析(语速、语气、表情等),更准确地预测其表现。因此,AI能够协助营销人员对内容策略进行测试,并实时、动态地选择出最优的内容营销设计。 又或者是在产品层面,随着竞争加剧,产品生命周期缩短,企业要在创新和新产品开发方面取得成功,面临着前所未有的压力。AI可以通过分析来自社交媒体、电商平台等大数据,挖掘未来市场趋势,并结合过往销售业绩,优化产品设计,缩短开发时间,提升企业产品创新能力与成功机率。 以及在线下的实际体验中,为消费者带来更好的客户体验。09 更注重投资回报的营销,营销产品朝黑盒化和高性能方向转变

当然除了这些之外,AI也正在直接的帮助绝大多数广告主获得更好的投资回报率。例如,Google PMax和Meta ASC在定位,出价和创意优化方面为平台提供了广泛的优势。与之相似,Criteo在2022年9月发布了一款名为Commerce Max的产品,而The Trade Desk也有一款名为Koa的产品,这些产品之所以能带来更好的回报率,基本都与机器学习的应用分不开关系。 但除了与AI相关之外,这些产品几乎拥有几乎完全相同的运行思路——它们无一例外几乎都是黑盒产品。 虽然作为黑盒产品,广告主显然也普遍能够接受这些“微不足道”的缺憾,尤其是当它们可以节省时间并且改善投放结果的时候。这就意味着从某种程度上来说,我们几乎可以认为整个广告行业似乎正在朝着黑盒化、高性能的方向转变。 具体来看,如果我们以广告行业最重要的两个玩家Meta和Google为例,不难发现无论是Meta ASC还是Google PMax都有两个极为相似的特点: 一方面ASC的运行逻辑确实充满各种秘密,作为Meta基于第一方数据的广告平台,被Meta称之为Advantage+购物广告系列的产品(下文简称为ASC),几乎可以说是目前Facebook所有广告服务中最黑的黑盒,之所以将其称为黑盒,就是因为广告主基本无法得知ASC是怎么运行,定位了什么样的人群,以及如何定位这些人群,ASC只会告诉广告主:你今天花了多少钱,以及这些花出去的钱究竟为你带来了多少回报。 另一方面,非常反直觉的是虽然ASC几乎是个完全的黑盒,但不可否认的是这确实是近些年来Meta在结果层面表现最好的产品之一。其中最显眼的当然是上文中就提到的超强“性能”,至少在现阶段,不少使用过ASC的广告主都对这款产品表示满意,并且在创意优化层面也表现出了极强的优势,不少Meta ASC的销售人员和代理商在接受海外媒体采访时都曾表示ASC可以通过4到5个重点创意元素,延展出100-150个创意变体。 但总的来说根据后续代理商和品牌方的反馈来看,Meta和Google将整个产品的重心放在广告支出的回报率而不是透明度和可控性上的选择大概率是正确的。 这也从侧面说明了一件事:至少在现阶段对于代理商和品牌方而言,回报率显然比其他的问题优先级都更高。 就像在文章开头时提到的一样,2023年营销的核心很可能是收缩和维稳,那么在这种情况下品牌自然会更加重视投资回报率,这也是为什么越来越多的数字广告商开始推出与ASC或PMax逻辑类似产品的原因之一。 而从品牌的层面上来看,更重视ROI,战略以收缩和维稳为主,这看上去似乎与上文中提到的企业会更加重视对用户的心智占领有所矛盾。 但实际情况并非如此,事实上,品牌收缩不是说不做品牌广告了,IPA DATABANK有一项研究结果显示:经济下滑时,削减品牌营销预算可能有助于保护短期利润,但在经济复苏后,品牌会变得更弱、利润更低。 因此,以前很多品牌投广告倾向高举高打的方式,追求品牌的曝光度。而随着“降本增效”成为各行业主旋律,品牌广告自然到了需要变革的时候。 对现阶段的企业而言,这就意味着一方面品牌方希望杜绝“我不知道我的广告费浪费了哪一半“的情况,因此大部分看重ROI的营销会选择链路清晰的平台。另一方面,品牌也开始关注品牌曝光后流量的转化和沉淀,试图将后链路营销中消费者的持续购买、忠诚管理、再营销等与前端广告流建立更加深度的联系。 实际情况也与之相似,在2022年中后段,我们看到了品牌对于像小红书、抖音这样的社交网络的预算投入也越来越多。但后链路的价值很难通过传统的CTR指标来衡量,于是平台方也随之做出了相应的调整和反应,开始推出相应的度量体系来帮助品牌方衡量每一次投放的具体收益。10 “科学种草”权重更高

随着品牌越来越重视社交网络,种草几乎是2022最火热的议题之一,毕竟品牌要注重日常经营,建设好内容,通过立体的种草手段积累核心人群,大促在之后会更像是一个厚积薄发,提高生意规模和效率的转化节点。于是作为能够赢得消费者心智,又能完美适配目前平台和消费者变化的种草,自然而然的就成为当下最炙手可热的营销方式之一。 但如果结合其他趋势来看,种草也会向着更科学的方向前进。而且越来越多的巨头也正在参与其中并推出相应的产品。例如,在巨量云图推出的O-5A人群资产模型中,就选择将对品牌内容有多次点击、搜索、加购等主动行为,且有较高认可和消费意愿的A3人群定义为“种草人群”,甚至在今年更进一步推出了以种草为优化目标的品牌保量产品“种草通”。

毕竟,现在来看,简单的促销已经没有办法像过去一样吸引消费者的注意力了,双11这个节点,从最初的一天时间,延长到如今的近一个月周期,时间越来越长。即便如此,销售也并不乐观。去年开始阿里便不再公布平台的实时交易额,今年阿里也没有公布双11的平台交易额。

与此同时,大促的心智已经被直播带货和百亿补贴这种常年优惠的促销挤压,经常有人说,直播带货诞生后,每天都是大促。消费者通过日常大促购买商品,逐渐成为新的消费习惯。

从平台层面来说,电商平台正在逐渐变为货架和兴趣电商的结合形态。具体来说,兴趣电商的最大的玩家抖音电商在今年推出“抖音商城”,并提出“全域兴趣电商”的概念,其中最大的变化是在短视频电商和直播电商的基础上,增加了中心化电商入口。消费者在抖音上可以实现像淘宝、京东那样的“人找货”。

与之相反,淘宝则在大力扩张直播带货的势力,在薇娅、李佳琦逐渐退居幕后之后,淘宝将东方甄选、罗永浩等主播带到自己的平台上,以强化消费者在淘宝也可以边看边买的认知。趋势已经非常明显,对于大部分商家来讲,货架电商、内容电商二者都不可忽视,优秀的电商运营者应该既擅长内容,也擅长货架。

追觅科技中国区总经理王辉在接受Morketing采访时也提出过类似的观点:“大促常态化、销售日常化、客户种草到购买的短链化是大趋势,大促不再仅仅是降价促销模式的加强版,而是能够聚焦资源做好品牌和精准人群拓展的,会逐渐拉开和竞争者的差距。”

事实上,科学种草在Morketing看来几乎符合2023年中可能存在的大多数趋势,对品牌主而言,种草的内容考验品牌对自身用户的喜好的洞察能力,也需要品牌内部有强力的内容团队生产出能够触动消费者的优质内容,并最终既能占据用户心智也能完成转化。在平台层面,种草这一模式也符合平台从货架电商+兴趣电商结合的新模式,并且能够将大促从过去简单促销转化为一个合适的爆发节点。

或许在2023年营销商业的第一场变革就会从种草这一营销手段上开始。

毕竟,现在来看,简单的促销已经没有办法像过去一样吸引消费者的注意力了,双11这个节点,从最初的一天时间,延长到如今的近一个月周期,时间越来越长。即便如此,销售也并不乐观。去年开始阿里便不再公布平台的实时交易额,今年阿里也没有公布双11的平台交易额。

与此同时,大促的心智已经被直播带货和百亿补贴这种常年优惠的促销挤压,经常有人说,直播带货诞生后,每天都是大促。消费者通过日常大促购买商品,逐渐成为新的消费习惯。

从平台层面来说,电商平台正在逐渐变为货架和兴趣电商的结合形态。具体来说,兴趣电商的最大的玩家抖音电商在今年推出“抖音商城”,并提出“全域兴趣电商”的概念,其中最大的变化是在短视频电商和直播电商的基础上,增加了中心化电商入口。消费者在抖音上可以实现像淘宝、京东那样的“人找货”。

与之相反,淘宝则在大力扩张直播带货的势力,在薇娅、李佳琦逐渐退居幕后之后,淘宝将东方甄选、罗永浩等主播带到自己的平台上,以强化消费者在淘宝也可以边看边买的认知。趋势已经非常明显,对于大部分商家来讲,货架电商、内容电商二者都不可忽视,优秀的电商运营者应该既擅长内容,也擅长货架。

追觅科技中国区总经理王辉在接受Morketing采访时也提出过类似的观点:“大促常态化、销售日常化、客户种草到购买的短链化是大趋势,大促不再仅仅是降价促销模式的加强版,而是能够聚焦资源做好品牌和精准人群拓展的,会逐渐拉开和竞争者的差距。”

事实上,科学种草在Morketing看来几乎符合2023年中可能存在的大多数趋势,对品牌主而言,种草的内容考验品牌对自身用户的喜好的洞察能力,也需要品牌内部有强力的内容团队生产出能够触动消费者的优质内容,并最终既能占据用户心智也能完成转化。在平台层面,种草这一模式也符合平台从货架电商+兴趣电商结合的新模式,并且能够将大促从过去简单促销转化为一个合适的爆发节点。

或许在2023年营销商业的第一场变革就会从种草这一营销手段上开始。